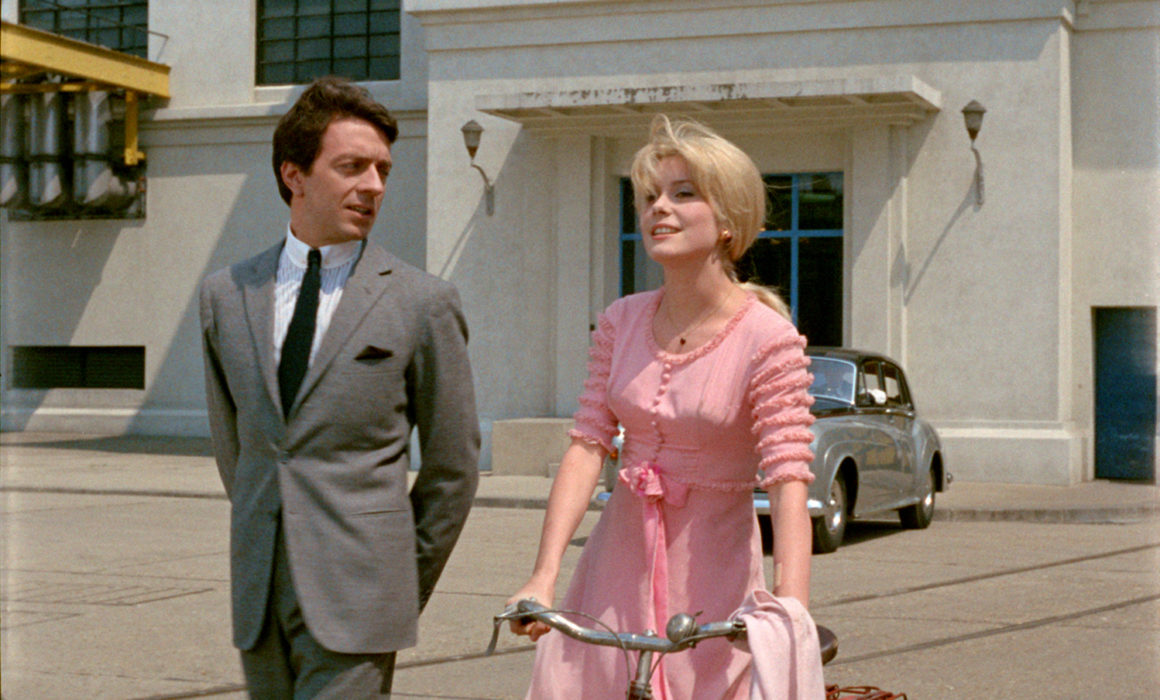

« La Moustache de Claude Rich » par de Broca

La Moustache de Claude Rich

(par Philippe de Broca)

« Mon ami Claude Rich est un drôle d’oiseau. Il faut dire que plus les acteurs sont bons, plus ils sont oiseaux !

Un exemple…

Nous décidons, deux mois avant le tournage du « Jardin des plantes » que le personnage qu’il va incarner aura une moustache. Claude en essaye une fausse : épatant !

Je lui dis : « Laisse toi pousser le poil, nous taillerons ta moustache comme il se doit la veille du tournage. »

Les semaines passent, Claude se rase tous les matins. Il finit par avouer qu’il préfère mettre tous les matins une fausse moustache et entrer ainsi dans son personnage. Il fait donc tout le film avec ce postiche qu’il faut recoller, replacer, retailler, sécher à chaque instant. Ça pique, ça bloque la lèvre supérieure et interdit tout fou-rire. Bref, tout être normalement constitué trouverait cela insupportable.

Mais je me suis vite aperçu que pour Claude, ce postiche était un refuge, un prétexte pour se regarder longuement dans un miroir avant de tourner une scène. Fouiller le visage de cet homme qui n’est pas lui mais qui a son visage, sa voix, sa chaire et des morceaux de ses souvenirs.

Claude fait semblant de retrouver un poil rebelle et guette, en fait, l’âme de son double.

La preuve ?

Le dernier jour, la dernière prise du dernier plan est dans la boîte… Claude va s’assoir à quelque distance. Il regarde longuement dans son miroir, cette moustache. Il la caresse, il la titille, ne se résout pas à l’enlever, s’approche encore de ce reflet d’un postiche désormais inutile.

Puis il l’arrache.

Passons à autre chose ! »

Philippe de Broca

(13 septembre 1994)