Le Paris de Philippe de Broca

Le Paris de Philippe de Broca

Le cinéaste a souvent filmé la ville où il est né, notamment des lieux de son enfance, mais ses personnages ont voulu aussi s’en échapper pour parcourir le monde…

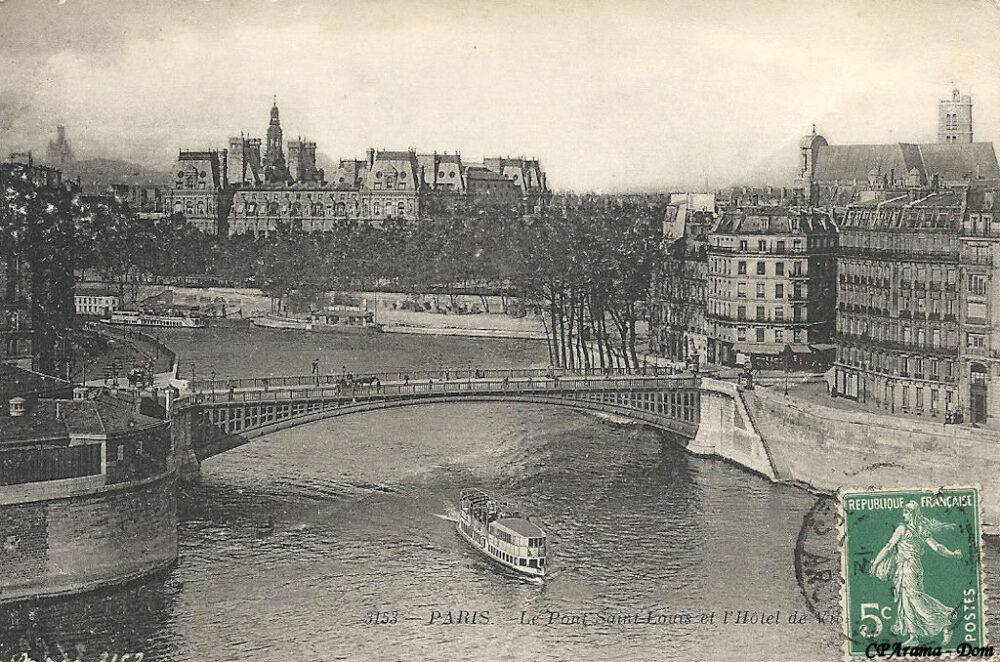

« Je suis né dans le 12e », explique Jean-Pierre Cassel dans L’Amant de cinq jours. Eh bien, ce n’est sans doute pas un hasard puisque Philippe de Broca l’est également. Plus précisément, le 15 mars 1933 dans une « maison de santé pour accouchements » de l’avenue du Général Michel-Bizot. Son enfance, cependant, se déroule boulevard Saint-Germain et sur l’île Saint-Louis, non loin du Jardin des plantes où il passe beaucoup de temps. « Les cris nocturnes des animaux encagés lui avaient donné le goût des lointains », raconte son scénariste Jérôme Tonnerre. Partir de Paris, donc, aller loin, vivre l’aventure. Le jeune garçon assouvit cette envie par le cinéma, les illustrés et les romans. Puis, à vingt ans, il sillonne 25 000 kilomètres de pistes à travers l’Afrique-Occidentale française (dont il rapporte un court-métrage, Opération Gas-oil).

Devenu cinéaste, il n’aura de cesse de parcourir le monde. Mais à ses débuts, les budgets qui lui sont alloués ne lui permettent pas encore d’aller sous les tropiques. Coincée dans son 7e arrondissement, Anouk Aimée soupire dans Le Farceur en se disant qu’« il y a des coins pleins de soleil où il fait meilleur qu’ici » et rêve de « plantes extraordinaires » du Mexique dont on fait « des pirogues, des robes, des livres, du feu ». Par la suite, le succès aidant, le cinéaste fera souvent de la capitale un simple point de départ. Jean-Paul Belmondo arrive en permission à la gare de Lyon puis part pour le Brésil dans L’Homme de Rio. Aussitôt mariés (à la mairie du 18e), Annie Girardot et Philippe Noiret s’envolent pour la Grèce dans On a volé la cuisse de Jupiter. L’Africain débute par un embouteillage pluvieux place de l’Opéra avant que Catherine Deneuve ne se rende au Kenya. Pierre Arditi et Gérard Jugnot quittent Paris pour la Bretagne dans Les Clés du paradis.

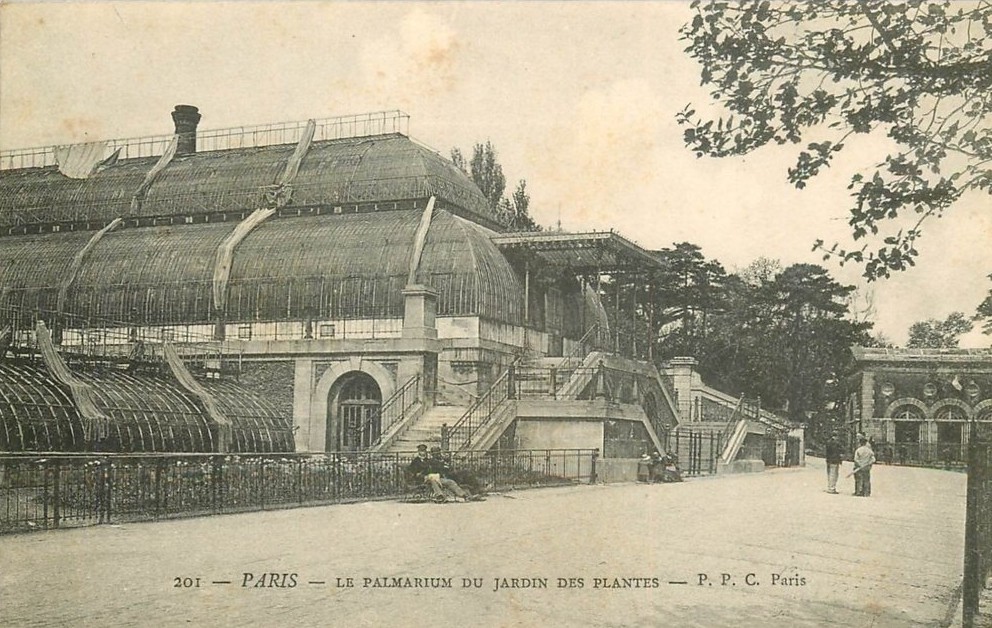

Ses premiers films ne maltraitent cependant pas sa ville natale. Les Jeux de l’amour (tourné en 1959 et sorti en 1960) s’ouvre sur une vue de la rue Soufflot avec le Panthéon au loin. L’histoire se déroule principalement un peu plus haut, à l’ombre de l’église Saint-Étienne-du-Mont, où Geneviève Cluny possède une boutique de brocante. Devant la caméra de Broca, la place Sainte-Geneviève ressemble à une placette de village, dans un Paris décati, pas encore blanchi par Malraux. Quelques plans furtifs montrent le trio amoureux sur les pelouses du Jardin des plantes. Un lieu de son enfance qu’il n’a pas fini de faire réapparaître à l’écran. Dans le film suivant, Le Farceur, Jean-Pierre Cassel et Anouk Aimée se promènent ainsi dans la serre tropicale. Mais la majorité du récit se déroule dans le quartier de la tour Eiffel. Dès le générique, elle apparaît sous de multiples angles (à la manière des Quatre Cents Coups de Truffaut sur lequel Broca était assistant), tandis que Cassel crapahute sur les toits, fuyant un mari cocu en colère. Le monument est très présent, on passe et repasse devant, on le voit de loin. Par la suite, un même plan reviendra souvent, digne d’une production hollywoodienne en mal d’exotisme : une vue de la tour Eiffel depuis la place du Trocadéro. Dans L’Homme de Rio, un homme mystérieux dérobe une statuette maltèque au Musée de l’Homme et la lance à un complice qui l’attend sur l’esplanade. On reverra cette composition dans Tendre poulet et Les Clés du paradis.

Avec Un monsieur de compagnie en 1964, tourné après Cartouche et L’Homme de Rio, Broca sacrifie à la carte postale en filmant, sur un air d’accordéon, le parvis du Sacré-Cœur (où Jean-Pierre Marielle vend des glaces), les Champs-Élysées (depuis la terrasse Martini) et Notre-Dame (depuis le quai Saint-Bernard). Ce qu’il fait également dans les autres épisodes du film, tourné à Rome (le Colisée) et Londres (Piccadilly Circus).

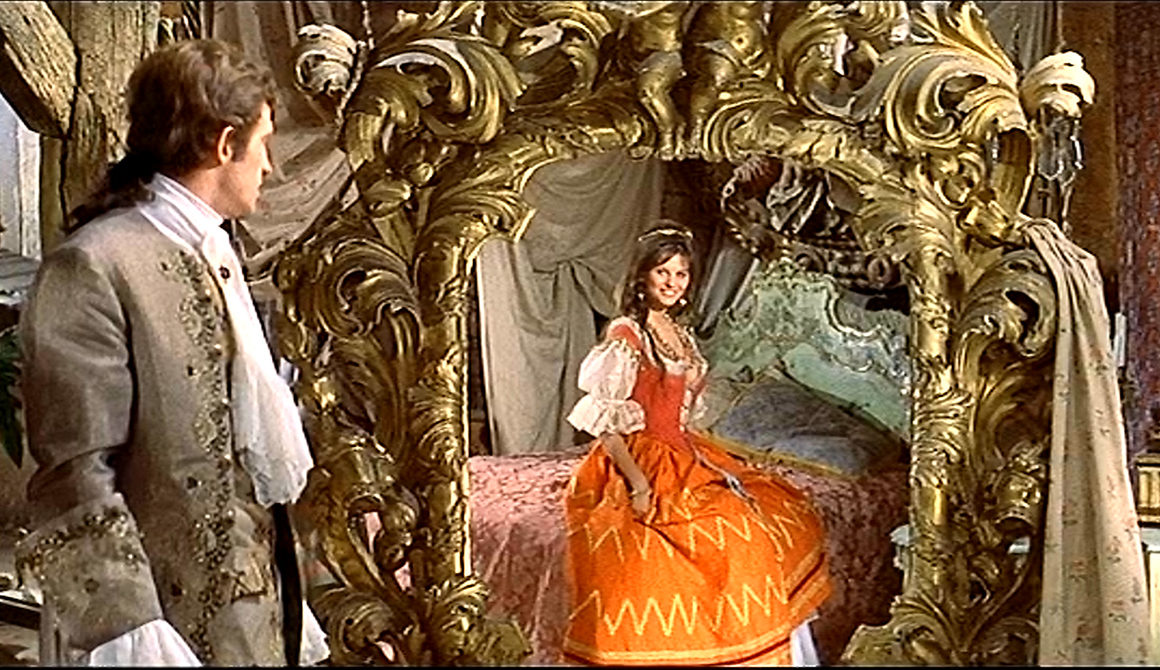

Après des détours par l’Asie (Les Tribulations d’un Chinois en Chine), Senlis (Le Roi de cœur), l’Afrique du Nord (La Poudre d’escampette) ou Annecy (Chère Louise), Philippe de Broca revient à Paris dans Le Magnifique en 1973. La cité qu’il montre est pluvieuse, triste, embouteillée, en un mot sinistre. Ce n’est pas celle de son quotidien dans le quartier de l’avenue Charles Floquet, à deux pas de la tour Eiffel. Non, c’est une vision imposée par le scénario qui oppose deux univers, celui du romancier François Merlin tirant à la ligne et celui du super agent Bob Saint-Clar évoluant dans un Mexique de pacotille. Dans le scénario original, raconte Broca, « (Francis Veber) faisait vivre le héros dans un appartement moderne. Moi, avec mon goût pour l’ancien, je l’ai fait vivre dans le Marais ». Il ne s’agit pas d’un décor mais d’un authentique logement situé au 17, rue des Tournelles, près de la Bastille. Et où Merlin va-t-il pour s’oxygéner un peu, quand il est las des exploits de son héros ? Au Jardin des plantes, bien sûr ! Il y joue aux boules (!) et sa voisine (Jacqueline Bisset) le rejoint pour une mise au point sur leur relation.

Avec L’Incorrigible, on passe frénétiquement d’un lieu à un autre, exactement comme Belmondo enchaîne les déguisements. S’agissant d’une histoire d’escrocs, on sort de prison (celle de la Santé) ou du commissariat (celui du boulevard Raspail, à l’aube) et on entre au Palais de justice. Les carambouilles se font dans les beaux quartiers (l’avenue Foch, l’hôtel Prince-de-Galles) mais aussi dans des endroits sordides (l’hôtel Tagada, une maison de passe de la rue Vavin). Philippe de Broca prend le temps de filmer l’île Saint-Louis, un des quartiers de sa jeunesse. Il nous avait déjà montré des façades du quai d’Anjou depuis un bateau mouche dans L’Amant de cinq jours et Françoise Dorléac se faisait enlever rue de Bretonvilliers (au coin du quai de Béthune) dans L’Homme de Rio. Cette fois, il s’amuse à faire s’y dérouler un mic-mac de tableaux volés. Le ministère des affaires culturelles (situé en 1975 rue de Valois) se retrouve par ses soins à l’hôtel de Lauzun, 17, quai d’Anjou. Et une mini-poursuite en voitures entre Belmondo et Julien Guiomar se termine rue Saint-Louis-en-l’Île.

Après avoir quitté le quartier de la tour Eiffel et s’être un temps installé vers l’Étoile, rue Montenotte, le réalisateur emménage en 1976 en plein centre de Paris, rue Visconti (6e). Hasard ou non, le film qu’il tourne à l’été 1977, Tendre poulet, se déroule dans des lieux proches : la place Dauphine (censée représenter la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève !), le 36 quai des Orfèvres, la Sorbonne, le square René-Viviani… Un peu plus au sud : la rue Léon-Maurice Nordmann où la commissaire Tanquerelle habite « à la campagne » et la rue Mouffetard où elle sauve le professeur Lemercier. Entre deux meurtres au poinçon, Broca offre au couple une escapade à Honfleur. C’est une habitude chez lui : ses films se déroulant à Paris ont toujours besoin de « respirations » – qui sont autant de fuites. Ses personnages partent à la campagne dans Les Jeux de l’amour et Le Farceur, à Chantilly dans L’Amant de cinq jours, au Mont Saint-Michel dans L’Incorrigible ou à Rambouillet et en Bretagne dans Le Cavaleur, comme lui-même partait à la moindre occasion dans sa maison de Vert, près de Mantes-la-jolie, ou retrouver son bateau, amarré dans le Morbihan.

Mais où est donc Édouard dit Le Cavaleur ? À la gare de Lyon pour récupérer une de ses conquêtes. À la salle Wagram en train d’enregistrer un concerto de Beethoven. Au Moulin-Rouge pour divertir des visiteurs russes. Rue de Seine chez son agent. Dans un cabaret montmartrois jusqu’au petit matin avec un vieux copain de conservatoire. Enfin, il est partout et assez peu chez lui, au 5, place des Victoires. À la manière de L’Incorrigible, le pianiste Édouard Choiseul (Jean Rochefort) ne cesse de bouger et parcourt la capitale de part en part. Broca en profite pour faire passer son personnage par un lieu qu’il semble apprécier, car on l’a déjà vu dans Les Jeux de l’amour et Tendre poulet : la fontaine de la place André Malraux, près de la Comédie-Française. Il reconstitue aussi une scène du Magnifique : la vision depuis une voiture des passagers sinistres d’un autobus sur la place de la Bastille embouteillée.

Ses films sont autant de témoignages sur le Paris des années 60 et 70. Ils rappellent que la salle Wagram servait de lieu d’enregistrement musical (Le Cavaleur) et accueillait des matches de boxe (Tendre poulet). Ils immortalisent les escaliers disparus de la rue Vilin à Belleville (Le Farceur, L’Amant de cinq jours). Ils montrent aussi la transformation de la capitale, une « modernisation » à laquelle goûte peu Broca : l’apparition du Cnit à la Défense (Les Jeux de l’amour), les travaux de construction de la Maison de la radio (Le Farceur) et du Front de Seine (Julie Pot de colle)…

Malgré un final sur la tour Eiffel dans La Gitane, Philippe de Broca abandonne Paris dans les années 80 pour la Grèce (On a volé la cuisse de Jupiter), l’Afrique (L’Africain), les États-Unis (Louisiane) et la Bretagne (Les Clés du paradis, Chouans !). Il y revient en 1994 avec Le Jardin des plantes, tourné pour la télévision. En se basant sur une idée d’Alexandre Jardin, Philippe de Broca décide de situer le récit durant l’occupation allemande et de faire de son héros (Claude Rich) le directeur du Muséum national d’histoire naturelle (en prenant comme modèle son grand-père adoré, Alexis de Broca, un original qui l’avait tant marqué par sa fantaisie). Un vrai retour aux sources pour le cinéaste, même si peu de scènes sont tournées sur place (hormis des plans autour de l’hôtel de Magny et rue Cuvier), la ménagerie étant filmée au zoo de Budapest !

Aujourd’hui, juste en face du Jardin des plantes, sur l’autre rive de la Seine, entre le quai de la Rapée et le boulevard de la Bastille, se trouve une place Philippe de Broca. Dans le 12e arrondissement où il est né.

Philippe Lombard